26 Mar El objeto y el aparato psíquico

La comisión encargada de este espacio me ha encomendado que hable sobre el tema de el objeto y el aparato psíquico. La respuesta más rápida a ese interrogante es decir que lo más parecido al objeto que podemos encontrar en el aparato psíquico freudiano, tal como lo conocemos en general, es el «Yo». Sin embargo, y como inmediatamente deberíamos agregar al «Súper Yo», vemos enseguida que la cuestión no es tan sencilla. Por lo tanto es necesario delimitar el tema para no hacerlo enorme. Veamos entonces el contexto, las referencias, que son lo que me permitirán hacer una acotación algo ajustada.

El título general es «Relaciones de objeto» es decir el Seminario 4 de Lacan que tiene la particularidad de abordar la cuestión del objeto apoyándose de manera fundamental en la clínica con niños, digamos una clínica de «fronteras»;

el año anterior, Seminario 3, había abordado la psicosis, otra clínica de fronteras, por lo tanto; ambas por lo demás nos hacen presente de distinta manera la cuestión del objeto.

Por otra parte en 1961 (Sem. 9 sobre «La identificación», el 15/ 11) nos suministra una clave de lectura que consiste en tomar en cuenta una alternancia en cuanto a los énfasis, repartida de modo tal que en los seminarios impares este énfasis recae sobre el significante y en los pares sobre el sujeto. En el caso del Seminario 3 eso es evidente, se trata del «significante del nombre del padre», en el caso de éste, el 4º, paradójicamente, pero ya en relación con lo dicho al comienzo, recae sobre el sujeto. Esta clave de lectura, podemos decir que nos es dada sobre la marcha, si leemos a Lacan contra Lacan puede ser que deba revisarse, pero provisoriamente la recogeremos, sirve de orientación.

Podemos también hacer una ubicación histórica, pero solo para señalar que en 1956-7 una corriente, también un poco contestataria, era pujante en la IPA, me refiero a la conocida como la de «la relación de objeto», M. Klein en parte, pero mucho más Fairbairn, autor de cita obligada para los analistas de esas décadas, que efectivamente diseña un aparato psíquico que sostiene la primera tópica freudiana y modifica la segunda, en términos de objetos y la sitúa, por así decirlo, en la base.

El título del trimestre «La teoría freudiana del objeto», y los contenidos de las dos restantes intervenciones referidas a la libido, la pulsión, el amor, el falo y la castración terminan de contextuar mi tema, que entonces se ajusta a los comienzos de la elaboración freudiana, quedando las cuestiones referidas al Yo, el Ideal del Yo y el Yo Ideal (es decir fundamentalmente lo que gira en torno a «La introducción del narcisismo» y a la segunda teoría pulsional freudiana) algo en reserva.

Ahora quiero hacerles notar que si van al índice de Amorrortu no saldrán muy satisfechos con lo que allí encuentren. La palabra «objeto» no está muy bien censada, por ejemplo en ningún lado se indica cuando aparece por primera vez.

Si recordamos los primeros trabajos y los revisamos, aunque sea someramente como he hecho yo, vemos que no solo no se encuentra, sino que no parece que allí sea necesario el concepto. Me refiero a los trabajos sobre la histeria y las neurosis en general producidos antes de la publicación de los «Estudios …», es decir antes de 1895. Efectivamente es en el Manuscrito G, (con fecha probable del 7 de enero del 95) cuando encontré, en esa somera búsqueda, por primera vez la palabra objeto tanto en el texto como en el grafo que allí se incluye.

Esto quiere decir que es solo a partir de los intentos de elaboración de una teoría general que esta noción hace acto de presencia. Hasta entonces la preocupación de Freud se centraba en el diagnóstico y tratamiento de las neurosis. Es decir en los problemas de diagnóstico, en la taxonomía de las neurosis, en tanto que ella pone en juego la indicación terapéutica a poco que haga referencia a la etiología.

Recordemos que los primeros éxitos terapéuticos están referidos a lo que Freud designaba como «histeria de defensa» (su primer análisis completo, tal como él lo consideró entonces, data de 1892 en la persona de Isabel von R.). Esto quiere decir que el alcance de su método era equivalente a la amplitud del cuadro o, mejor dicho de los dominios que abarcaran los mecanismos que en ese cuadro definía como patógenos.

En estas primeras apariciones de la palabra «objeto» no se trata más que de querer decir algo así como «cualquier cosa». Solo que bien sabemos la importancia que esto tiene en cuanto a generalización y a desprendimiento de lo fenoménico particular.

En el Manuscrito G se trata del «objeto sexual», es decir que ya no se trata más (en sentido lógico, si no cronológico) de la seducción ejercida por esos «tíos» con los que Freud disimulaba la figura del padre seductor del fantasma de la histérica, y que llegaron a brumarlo tanto como para hacer tambalear a su «neurótica» (como llamaba a su teoría).

Antes hice referencia al Manuscrito G (7/ 1/ 95), ahora me referiré al «Proyecto de psicología para neurólogos» enviado a Fliess en carta del 8/ 10/ 95, aunque comenzado a escribir pocos días antes, en la segunda quincena de septiembre. Aquí sí vale la pena detenerse dado que, si la noción de objeto podría en principio funcionar como esa generalización a la que nos referimos antes, la propia concepción del «Proyecto …» implica algo de un orden mucho más radical pues se trata de cualquier cosa del orden del mundo exterior definido como lo exterior al propio sistema que el «Proyecto» define. Tengo expresamente prohibido por la Comisión referirme a ese sistema.

El “Proyecto de una psicología para neurólogos”, escrito en el otoño de 1995, fue publicado en Alemán en 1950 y en Ingles en 1954. La primera Edición en Castellano, traducida por Ludovico Rosenthal para Santiago Rueda Editores, es de 1956. La traducción es directa del alemán aunque recoge las notas de la versión inglesa de Strachey. La traducción, así como las notas de L. Rosenthal son una buena versión con una traducción muy correcta y no es servil de la versión inglesa. La más nueva versión de Etcheverry ha recogido la experiencia de todos estos años, pero para mi gusto resulta en muchos puntos forzada, y quizás desaprovecha algunas interesantes observaciones de L. Rosenthal.

Formó parte del paquete de cartas que Fliess conservó y su familia, durante la guerra, vendió. Salió de Alemania por vía diplomática por la mediación de la Princesa Marie Bonaparte y llegó a Inglaterra en un envoltorio a prueba de naufragios. Freud quiso que no se publicasen y ofreció a M. Bonaparte comprárselas. La tozudez de la discípula salvó este material, en el que el «Entwurf» estaba incluido, de su desaparición. Lacan aconseja leerlo prescindiendo de las notas de los comentadores, anotadores y connotadores, como él dice. Si recordamos que el seminario sobre la ética es de 1959, vemos que es un material aún novedoso; no sé cúando se tradujo al francés, pero es obvio que Lacan lo leyó en inglés y alemán.

Solo quiero destacar que en el sistema freudiano de ese momento no hay más que masas y movimientos. De ahí que el objeto sea cualquier cosa.

Quiero destacar también, antes de entrar en una segunda cuestión, que, si se lee este texto aislado del conjunto de la correspondencia y manuscritos en el que se inscribe, se puede tener la sensación de estar ante un mero ensayo teórico, una psicología (y no habría manera de entender cómo es que Lacan hace de eso un ética). De ahí que antes me refiriese a «la defensa». En la carta a Fliess Nº 27, del 16/ 8/ 95, Freud (que tenía 39 años) dice que «la psicología es realmente un calvario»; aclara que él «solo quería explicar la defensa, pero me encontré explicando algo que pertenece al núcleo mismo de la naturaleza». Como sugerí antes, lo que está en juego en relación con «la defensa» es la ampliación, la generalización del aparato conceptual, el nacimiento del psicoanálisis.

Es decir que estamos aquí en el núcleo del problema que Freud se planteó, a saber la defensa. Aquí nos encontramos, en la traducción, con cuatro palabras distintas, éste era un momento en que aún no se habían instituido como conceptos estas nociones con las que Freud se maneja; estas cuatro palabras son a) Defensa, b) Rechazo, c) Repulsión y d) Represión. a y b) La palabra Abwehr puede significar tanto defensa como rechazo; en el Manuscrito H, de comienzos de ese mismo año, la usa como mecanismo en la paranoia, en un espacio que en otros textos se cubrirá con la palabra Ablehnung ; más adelante, en el apartado sobre Psicopatología reaparecerá como defensa patológica; c) la tercera corresponde a la alemana «Abstoßung», aquí tenemos ese «stoßung» que reaparecerá en otro de los textos que Lacan pone en serie con el «Proyecto…», «La negación», como «Ausstoßung» , es decir, rechazar, empujar, y en definitiva opuesto a la Bejahung, afirmación, que Freud establece como el proceso primario en que el juicio atributivo toma su raíz. d) finalmente tenemos la Verdrängung, represión.

Esta cuestión se irá desarrollando a lo largo de este trabajo tanto como a lo largo de toda la obra de Freud, en donde se trata de distinguir unos mecanismos básicos, por así decirlo universales, de otros mecanismos correspondientes a las diferentes estructuras y tipos clínicos. En este momento y a título ilustrativo tomemos un párrafo de la Segunda parte en el § 5 (p. 430) «Condiciones determinantes de la «protón pseudos», primera mentira histérica» : «…el análisis demuestra que lo perturbador en un trauma sexual es, sin duda, el desencadenamiento afectivo, y la experiencia nos enseña que los histéricos son personas de las que sabemos que en unos casos se han tornado prematuramente excitables en su sexualidad…»

Se trata pues de «trauma», «desencadenamiento afectivo», y «prematuración sexual».

a) La «prematuración sexual» alude a los dos tiempos de la constitución del trauma, como dice Freud apenas unos párrafos antes, «…comprobamos que se reprime un recuerdo, el cual sólo posteriormente llega a convertirse en trauma…». Estos dos tiempos cronológicos son también, y quizás más, dos tiempos lógicos de los cuales el segundo es el que provee de los símbolos que permiten significantizar al primero.

b) El «trauma» es de naturaleza sexual precisamente en tanto que en el «ser parlante» el sexo no es «natural» hay allí una pérdida en la coaptación, en el ensamblaje del ser humano. Allí radica toda la importancia del rescate del significante «Trieb», ya que el «instinto» nos conduciría directamente a una ética de la naturaleza, digamos la de Aristóteles.

c) El «desencadenamiento afectivo» es lo que, antes vimos, opuso al deseo y tomó su forma del dolor. Este punto lo dejo así porque sería largo de desarrollar y ya lo haré en el Espacio.

He querido señalar estos elementos porque son los que darán la fórmula de la defensa como significantización del goce al mismo tiempo que constitución del Sujeto en tanto que sujeto castrado es decir en tanto que $.

Habíamos dejado pendiente un segundo punto. Si el primero era ese esfuerzo de generalización al que nos hemos referido, el segundo es una diferenciación, aquella que conceptualiza como «el objeto» y «la Cosa». Esta cuestión hace su aparición en el § 17 «Memoria y judicación». Pero situémonos en el espíritu del Proyecto. Al tratar del problema de la cualidad y de la conciencia dice que la teoría deberá explicarnos todo lo que conocemos a través de la «conciencia» y, como que ésta «nada sabe de todo lo que hasta ahora hemos estado presuponiendo -de cantidades y de neuronas-, dicha teoría habrá de explicarnos también esa falta de conocimiento «. De modo que «…la totalidad de éstos [procesos] debería ser considerada, de primera intención, como inconscientes y a ser inferidos igual que todos los demás fenómenos naturales.»

Como ya dijimos, todo ha de poder ser pensado en términos de masas y movimientos; estos movimientos son conceptualizados como cantidades que cuando invaden el aparato psíquico conducen a una Drang, un apremio que se libera por la motilidad, en principio como alteración interna (emoción, grito, inervación vascular), pero esto no basta para suprimir la fuente de excitación, para ello se requiere de una «acción específica» , la cual supone la asistencia ajena (ej. llanto y respuesta materna) y por esta vía «la importantísima función secundaria de la Verständigung (comprensión, entendimiento, comunicación), y el inicial desvalimiento del ser humano conviértese así en la fuente primordial de todos los motivos morales.» (p. 400. AE p. 362. GW p. 410). Aquí tenemos la base de la relación al semejante. Y también el fundamento del orden moral.

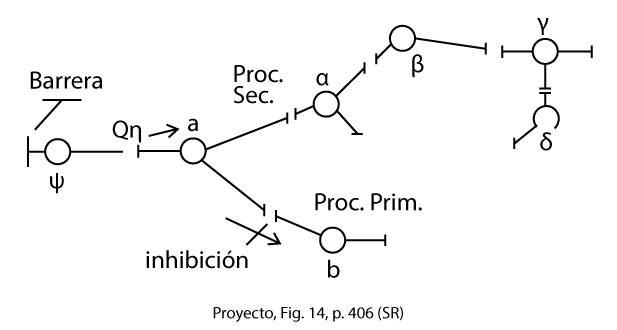

Ahora bien, una vez que se ha prestado la asistencia (la asistencia ajena), el individuo asistido está en condiciones, por medio de dispositivos reflejos en el interior de su cuerpo, de eliminar el estímulo, (hambre por ej.); este proceso se llama vivencia de satisfacción e incluye: 1) El semejante, por la acción específica, proveyó lo necesario para producir una descarga de la Drang, apremio, (perentoriedad), que generó displacer. 2) Catectización en el manto de las neuronas correspondientes al objeto. 3) A otros lugares del manto llegan noticias de la descarga lograda mediante la acción específica y se establecen facilitaciones entre Kernneuronen (excitadas por la fuente endógena ) y las neuronas del manto que retienen recuerdos de rasgos del objeto y de la acción específica .

A continuación considera diferentes posibilidades comenzando por

1) aquella en que la catectización desiderativa de la imagen mnemónica sea acompañada por la percepción de la misma, percepción que [desde ω] generará un signo de realidad que colaborará en la descarga eficaz. En «La negación» (1925) dice (T XXI p. 199): «Así, el primero y más inmediato fin de la prueba de realidad no es el de descubrir en la percepción real un objeto correspondiente a lo imaginado, sino el de redescubrir tal objeto (…); una condición esencial para el establecimiento de la prueba de realidad es la de que se hayan perdido objetos que procuraron otrora satisfacciones reales».

2) El siguiente caso que analiza Freud es el de la coincidencia parcial que da lugar a un proceso de análisis que discrimina el «elemento constante» del «elemento accidental», que conocemos como «predicado», a este proceso se lo conoce como «juicio». Como se ve, aquí podemos otra vez recordar «La negación» donde se establecen los juicios de atribución y de existencia (pgs. 195 201 T. XXI SR) (ojo con los errores en algunas ediciones: «Verneinung» y «Vereinigung» (unificación)). (Siguiendo el hilo de la analogía formula la idea de la neurona «a» como la Cosa y la «b» como el atributo. De modo tal que podemos decir que la Cosa se sitúa precisamente en un lugar «extimo» .) Pero retornando a los procesos en cuestión observa que, entonces, la función judicativa depende de la inhibición ejercida por el yo la cual es provocada por la desemejanza entre la catexia desiderativa de un recuerdo y una catexia perceptiva similar.

3) Una tercera posibilidad es abordada en el § 17 «Memoria y judicación» («El recordar y el juzgar» en AE), se trata de que, en presencia de una catexia desiderativa, surja una percepción que no coincida en ninguna forma con la imagen deseada. En tal caso surgirá un interés por (re)conocer (p. 412 ** «erkennen» (AE discernir ), a pesar de todo, esta imagen perceptiva. Ya es interesante que la cuestión que nos ocupará se presente en este apartado, el que se refiere al intento de «(re)conocer» un objeto cuya imagen no coincida en ninguna forma con la imagen mnemónica deseada.

Ante esta situación se abren dos posibilidades de actividades cogitativas: a) que la corriente se dirija a los recuerdos evocados (es decir orientado por las diferencias); b) que el interés se dirija a la percepción, centrándose en la búsqueda de semejanzas y dando lugar a una actividad judicativa .

Entonces aparece la figura del «Nebenmensch« (SR (413): «semejante»; AE (376): «prójimo») a modo de ejemplo. Este ejemplo tiene la fuerza de justificar el interés por el objeto en cuestión, pues un semejante ha sido, dice Freud, «su primer objeto satisfaciente, su primer objeto hostil y también su única fuerza auxiliar».«De ahí que sea en sus semejantes donde el ser humano aprende por primera vez a (re)conocer».

El enfoque freudiano parte del supuesto que el recuerdo funciona en relación con el registro de las descargas, motrices por lo tanto, que toda percepción (en tanto que carga) produce.

Por lo tanto ante la nueva imagen, si bien hay aspectos desconocidos, siempre habrá algunos (movimientos de las manos, grito, son los ejemplos que cita) que se asociarán por un lado con imágenes anteriores y por otro con el registro de los propios movimientos (por mínimos que sean) que serán los que operarán el efecto de (re)conocimiento.

Y dice Freud: «De tal manera, el complejo del semejante se divide en dos porciones, una de las cuales da la impresión de ser una estructura constante que persiste coherente como una cosa (das Ding), mientras que la otra puede ser comprendida por medio de la actividad de la memoria, es decir, reducida a una información sobre el propio cuerpo del sujeto».

Es así que, como dirá en la 3ª parte (p. 438) «… las percepciones despiertan interés en virtud de su posible conexión con el objeto deseado, y sus complejos son descompuestos en una porción no asimilable (la «Cosa») y una porción que es conocida por el yo a través de su propia experiencia (los atributos, las actividades).»

Para terminar voy a leer unos párrafos de la carta 52 a Fliess y comentar estos esquemas:

Esta carta es del 6/ 12/ 96 y en ella se incluyen modificaciones al proyecto que no son de nuestro interés hoy, pues se refieren a otros aspectos. En lo que nos interesa hoy, habla de las «niederschriften«, las transcripciones a que estaría sometido el material mnemónico, que de tanto en tanto experimentaría un reordenamiento.

Los estratos son los siguientes

1) «Pcpc. (percepción-conciencia) son las neuronas en las cuales aparecen las percepciones, a las que se vincula la consciencia, pero que en sí mismas no retienen la menor traza de lo que sucede. En efecto: la consciencia y la memoria se excluyen mutuamente». En “El Block maravilloso” Freud se queja de que los auxiliares de la memoria, a diferencia de los auxiliares de otros sentidos como los microscopios, no funcionan según el modelo de origen. Los ordenadores actuales dan respuesta a esa queja.

2) S. -pcpc. (signo perceptivo). Es el primer registro o transcripción, totalmente incapaz de llegar a la conciencia y estructurado de acuerdo a las asociaciones por simultaneidad .

3) Ics. (inconsciente) segundo registro, ordenado de acuerdo con otras asociaciones, vgr. relaciones causales. Podrían corresponder a recuerdos conceptuales.

4) Pcs. (preconsciente) ligada a imágenes verbales y correspondiente a nuestro yo oficial. Ya aquí puede notarse la diferencia entre este Yo y el Yo del modelo anterior, el del «Proyecto …».

5) Consc. (conciencia), secundaria, es también cronológicamente secundaria y probablemente dependa de la activación alucinatoria de las imágenes verbales, de modo que vendrían a ser también neuronas perceptivas.

Ahora bien, en «La interpretación de los sueños» (Tomo VII O. C. p. 247) nos dice Freud que el modelo de aparato que presenta, si bien tiene una forma espacial, podría prescindir de ella. Lo que importa y hay que retener es que en los procesos psíquicos la excitación recorre los sistemas conforme a una sucesión temporal determinada. De modo tal que tenemos en Freud, y textualmente, los dos ejes: el de la sucesión y el de la simultaneidad (Tomo VII O. C. p. 249).

Por lo demás, el modelo de «La interpretación…» no ofrece grandes novedades en lo que nos concierne hoy. Hay el extremo Perceptual (carga) y el Motriz (descarga) que es también el de la Conciencia que antes (carta 52) llamamos secundaria, entre los cuales se encuentran los sistemas Incs. y Prec.

Quizás os parezca demasiado largo el paseo, pero creo que queda así claro que el objeto en el aparato psíquico se hace presente como huella o configuraciones de huellas. Estas huellas, conviene llamarlas así porque luego podremos distinguir entre ellas al signo del significante, pero recién cuando nos hagamos con el concepto de «representación», que surge de la formula según la cual «el significante representa al sujeto para otro significante», podremos replantearnos la cuestión de la relación del sujeto con lo real, es decir con el objeto en tanto real, es decir con el objeto «a».

El modelo en cuestión le permite distinguir lo que es del orden de la función y lo que es del orden de la estructura, ya que el aparato hipotetizado estaría construido de modo tal que aparta la cantidad (Q) de la neurona (estructura) , mientras que la función de las mismas consiste en descargar la cantidad (Qη) por la vía motora.

Trabajo que muestra los rastros del momento en que fue presentado .

Seminario del Campo Freudiano Barcelona 1989

Miciades Soto